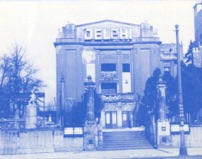

Delphi, Berlin Location Bild & Clip weiter zurück

DELPHI

Delphi, der Tanzpalast, Kantstrasse 12a,

existiert von 1928 bis 1943. Architekt ist Bernhard

Sehring, der zuvor das Theater des Westens

erbaut hat. Das Delphi wird 1949 Filmpalast am Zoo,

Parkett 720, Rang 234 Plätze, Foyer mit Café.

Das Delphi befindet sich hinter dem Theater

des Westens, das heute zur Musical-Spielstätte mutiert ist.

Es überlebt als Premierenkino. Jeweils im Februar,

bei der Berlinale, ist es Spielort des Forum-Festivalprogramms.

Ein Jazz-Club und ein Kellertheater, das Quasimodo und

die Vaganten-Bühne. bespielen seit langem die Untergeschosse

des Delphi.

Das Haus mit Vorgarten, Kantstrasse 12a,

Berlin-Charlottenburg, Ecke Kantstrasse / Fasanenstrasse,

ist 1936 während der Olympischen Spielen das

Mekka der Swing-Fans.

„Und dann gab es natürlich noch die Original Teddies!“

trägt Hans Blüthner 1936 ins Tagebuch ein. „In diesem Sommer

des Berliner Olympiajahres hatte man eine reiche Auswahl

an echter Swingmusik, doch Stauffer wurde in der Werbung

überall an erster Stelle genannt.“ In Michael H. Kater,

Forbidden Fruit?

Teddy Stauffer und seine Original Teddies erlebt der

Banklehrling im Juli im Delphi dreimal, im September einmal und

im Oktober viermal. Im Tagebuch führt er Bandmitglieder

mit Namen und Instrumenten auf – was er bei keinem Orchester

sonst tut, wie Michael H. Kater vermerkt.

Im Delphi, auch unter freiem Himmel im Vorgarten, spielt

Teddy Stauffer mit seinen Original Teddies auf. Aber

es ist nicht nur die Musik, es ist Teddy Stauffer selbst, der mit

seiner Ausstrahlung, mit seiner Eleganz und Leichtigkeit

besticht. A ballet dancer. Schwerelos. Weiche Gesten. Androgyn.

Eröffnet hat das Delphi 1928 Josef König.

Der Gastronom lebt 1936 nicht mehr. Er ist 69jährig am 9.

September 1933 im Sanatorium Agra bei Lugano

in der Schweiz an den Folgen einer Lungenentzündung

gestorben.

Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 soll

ein Angestellter namens Williams, der sich als SS-Angehöriger

zu erkennen gibt, ihn mit Pistole bedroht und massiv

eingeschüchtert haben. Das Delphi hat König

seiner Lebensgefährtin Elfriede Scheibel und seinem Sohn

Wilhelm überschrieben. Im August 1936 ist Elfriede

Scheibel 35, Wilhelm 17 Jahre alt.

Knud Wolffram kommentiert in der Reedition Swinging

Delphi die Feststellung, dass das Delphi ausgerechnet

in NS-Parteiorganen wie Völkischer Beobachter und Das

Schwarze Korps für seine Veranstaltungen wirbt:

„Die Vermutung liegt nahe, dass hier eine Art Ablasshandel

betrieben wurde. Wir schalten regelmässig Anzeigen

bei euch, ihr lasst uns dafür in Ruhe.“

Fritz Hirzel, Delphi, Berlin.Teddy Stauffer 1936–1939.

282 Seiten, bebildert. Kaleidoskop. Paperback.

Zürich 2001.

Teddy Stauffer (in Es war und ist ein herrliches

Leben, Berlin 1968) erinnert sich:

„Die Olympiade brachte noch einmal die lllusion des

Friedens. Und für uns Musiker die lllusion künstlerischer Freiheit

in Deutschland. Die Amerikaner waren da. Ihre Anwesenheit

inspirierte uns im Delphi-Palast zu einem noch nie dagewesenen

Rhythmus. Man tanzte schon am Nachmittag Swing. Die

Abende waren von unbeschreiblicher Stimmung. Und mit den

Amerikanern tanzten die Berliner.“

„Natürlich gab es nicht nur Beifall, denn es gab

auch eine Menge verknorrter Nazis. Sie hassten unsere

,Juden-Musik´, und sie fanden es unerhört, dass ich

in Deutschland mit einem Orchester mit englischem Namen

auftrat. ,Deutscher – sprich deutsch!´ hiess ihre Parole.“

„Aber im Olympia-Jahr war die Reichsmusikkammer

grosszügig. Sie stellte mir ein von der Reichskulturkammer beglaubigtes Schreiben zu, worin mir ausdrücklich

erlaubt wurde, unter dem Pseudonym Teddy Stauffer's Original

Teddies aufzutreten.“

Der Brief – „Der Präsident der Reichsmusikkammer“ –

hat das Datum vom 7. August 1936. Er richtet sich an „Herrn

Teddy Stauffer, Berlin W, Kurfürstendamm 204“:

„Betrifft: Decknamen. Ihrem Vorschlag vom 2. 8. 36 entsprechend

habe ich keine Bedenken, wenn Ihre Kapelle in Deutschland

unter der Bezeichnung ,Teddy Stauffer mit seinen Original Teddies´ auftritt. Im Auftrage, gez. Wachenfeld.“ Mit Stempel

von Reichskultur- und Reichsmusikkammer.

Für Teddy Stauffer bedeutet das Gastspiel im Delphi

den Durchbruch.

„Zwar kannte man uns auch vorher schon in einigen

europäischen Städten. Jetzt aber, in Berlin, sassen

wir im Schaufenster der Welt. Jetzt wurden wir von einem

internationalen Publikum mit den grossen, international

anerkannten Orchestern verglichen.“

„Jetzt machten sich zehn Jahre harter Arbeit bezahlt:

Wir hatten uns zu einem guten Orchester zusammengespielt.

Und wir schnitten bei den Vergleichen hervorragend

ab. Der Delphi-Palast an der Kantstrasse war nachmittags

und abends überfüllt. Meistens drängten sich auf der

Strasse noch Hunderte, die keinen Einlass mehr fanden.“

Sieben Jahre sind vergangen, seit Teddy Stauffer

mit drei Teddies 1929 nach Berlin gekommen ist. In Amerika

wird der Swing lanciert, in Deutschland haben die Nazis

„die Macht ergriffen“. Teddy Stauffer gelingt es, die Marktlücke

zu besetzen, die vertriebene jüdische Musiker hinterlassen.

Er hat ein Tanzorchester aufgebaut, in dem 16 Musiker agieren.

Er hat es eingespielt. Er besetzt es um. Das Orchester

entwickelt sich.

Teddy Stauffer ist kein Solist, er ist „the leader of a swing

band“. Er hat ein Gespür für den Sound, der „in the air“

sein wird, er hat ein Flair für Broadway-, für Hollywood-Melodien.

Er selbst hat ursprünglich Violine gespielt, ein Instrument,

das aus dem Jazz gerade verschwindet.

(Teddy Stauffers Memoiren, Es war und ist ein herrliches

Leben, hat Fritz Langour verfasst, der verschiedenste

Bücher veröffentlicht, unter anderem auch einen Titel wie Naturheilkunde – Langour ist kein Swing-Fan, er ist

ein Hitlerjunge gewesen, bei der Reichspogromnacht 1938

ist er elfjährig.)